Discurso académico pronunciado con motivo del acto de colación de grados celebrado en la Universidad Andrews el sábado 7 de junio de 1975, ocasión cuando el autor recibió el título de Doctor en Teología Honoris Causa.

Señor rector de la Universidad, Dr. Hammill, señores miembros del personal docente, señores graduados, he aceptado la invitación de participar en las alegrías y emociones de este programa de graduación, como un homenaje de la Universidad Andrews a la lealtad y dedicación de los ministros sudamericanos a los ideales del mensaje adventista del séptimo día. Esa maravillosa hueste de predicadores de la bendita esperanza en Sudamérica está representada por el que os habla en esta mañana.

Clase de graduandos, hay muchas maneras de decir adiós. Con un movimiento de la mano al amigo que se aleja. Con una sonrisa que exprese aprecio, afecto y amor. Con los ojos, cuando las palabras son imposibles o innecesarias. Pero el adiós que daréis a este lugar no es el de las manos, el de los labios, o el de los ojos. Es un adiós del corazón. Un adiós que brota de lo profundo de un alma desbordante de reconocimiento, gratitud y amor.

Estoy seguro de que saludaréis a vuestros profesores y compañeros con un cordial apretón de manos; con sonrisas que procurarán ser felices y con palabras que apenas podrán disimular la tristeza y emoción de la partida.

Pero es con el corazón como os despediréis de la Universidad Andrews, donde habéis vivido una parte de vuestra vida, un período de vuestra existencia radiante y promisoria. Es con el corazón como os despediréis de vuestros compañeros con los cuales habéis compartido horas felices y gozosas. Es con el corazón como os despediréis de vuestros profesores, quienes con eficiencia y dedicación han guiado vuestros pasos.

Dejamos un poco de nosotros mismos en cada lugar por donde pasamos. En aquella aula donde hemos estado unas pocas horas, quizá hemos dejado en cada rincón un recuerdo que nos hace un poco más viejos. En la escena deslumbrante pintada por la naturaleza durante un viaje inolvidable; en la interpretación de piezas musicales que nos han hecho vibrar con profunda emoción; sí, en cada cosa y en cada lugar dejamos un poquito de nosotros mismos.

En pocas horas habréis de dejar esta universidad para comenzar una nueva vida, pero en las aulas de esta institución quedará una parte de vosotros, un fragmento de vuestra existencia. Quizá alguno de vosotros no pueda ahora justipreciar lo que esto significa. Llegará el día, sin embargo, cuando estos muros, estas ventanas, este coro, esta iglesia, esto que nos rodea y estos edificios serán un sagrado y tierno recuerdo para vosotros.

Hoy, no obstante, podéis sentir que esta despedida que dais a este lugar, a vuestros compañeros y profesores, no es una despedida indiferente, sino llena de profunda emoción; el adiós del corazón lleno de gratitud y reconocimiento por todo lo que aquí habéis recibido.

Hoy, este día de solemne festividad, es para cada uno de vosotros, en consecuencia, un día de emociones encontradas, un día de tristeza, gozo y esperanza.

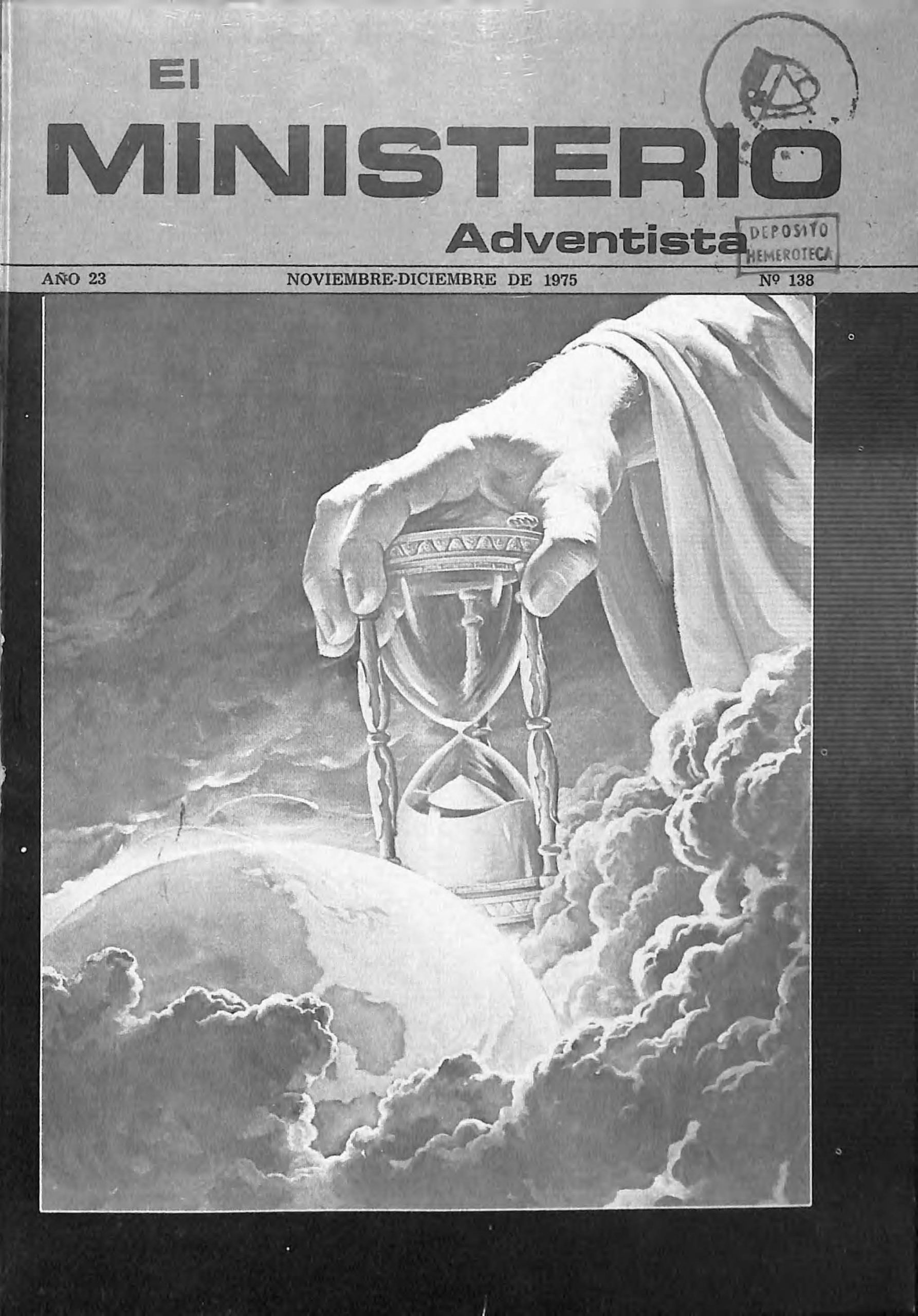

Traicionaría mi conciencia y el mandato que recibí de vuestro personal docente si sólo halagara vuestros sentimientos en esta hora, sin mencionar los grandes problemas que perturban el mundo de nuestros días. Comenzáis una nueva etapa de vuestra vida en un momento cuando el mundo enfrenta la crisis de los siglos. El tiempo en el que vivimos es uno de los más oscuros de la historia. Naciones y continentes están amenazados por el holocausto atómico. Nubes de tormenta están cubriendo el horizonte de las esperanzas humanas. No quiero darle a este discurso un cariz apocalíptico. No quiero que sea como la mano sobrenatural que en la fiesta de Belsasar escribió misteriosas palabras que sellaron la ruina y la caída de un gran imperio. Pero sería insincero y aun inconsecuente si en esta hora de aprensión y temor os hablara sólo de los gozos de la vida, anunciando “paz y seguridad”.

Las siguientes palabras provienen de la inspiración:

“Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamientos de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos; porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes” (Profetas y Reyes, pág. 208).

“La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Nosotros, que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora” (Testimonies, tomo 8, pág. 28).

¿Necesito destacar la exactitud de estas predicciones? Los medios de comunicación están llenos cada día de noticias que describen las grietas morales de una sociedad corrupta y pervertida. Hay odio concentrado en los corazones humanos. Hay llamas de maldad devorando almas. Hay un tornado de locuras minando los fundamentos de nuestra estructura social. Una nueva generación, con su sorpresiva rebelión contra el statu quo, con su incomprensible revolución contra el orden establecido, está ahora desafiando a diversas instituciones tradicionales tales como el hogar, la escuela, la iglesia, la sociedad y la justicia. En efecto, ésta es una hora de crisis.

Graduados, tenéis ante vuestras conciencias, en esta hora de crisis, una solemne carga que asumir y una gran tarea que cumplía. No tenéis el derecho de ser inútiles. No tenéis derecho de vivir sólo para lo trivial, fútil o insignificante. No tenéis el derecho de llenar vuestra existencia de cosas no esenciales, inventadas solamente para satisfacer una existencia ociosa. Vosotros debéis vivir para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad.

¿Qué mensaje puedo dejar con vosotros hoy? En el libro de los Hechos, leemos lo siguiente: “[Dios] dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero” (Hech. 13:22).

Este texto sugiere la idea de Dios buscando a un hombre a fin de llevar a cabo sus planes relacionados con Israel.

El reino no estaba consolidado. Cerníase sobre Israel la amenazadora sombra de la desintegración nacional. Las naciones vecinas se tornaban cada vez más poderosas y las costumbres corruptas del pueblo de Israel conspiraban contra los planes de Dios.

Saúl, el primer rey nacional, había fracasado como estadista y como guía espiritual de la nación. Llevado de impulsos neuróticos, torturado por pasiones tempestuosas, se separó a sí mismo de Dios, precipitando el fin de su vida de un modo dramático.

Era necesario elegir a otro rey más fiel, leal y temeroso de Dios. Entre los millones de Israel y los millares de Judá, Dios halló el hombre, un humilde tañedor de arpa, un desconocido pastor en las verdes colinas de Belén, que cuidaba los rebaños de su padre.

Dios exclamó con regocijo: “He hallado a David…”

A través de los siglos, Dios ha estado buscando hombres.

Cierto día, hace ya mucho tiempo, buscaba un hombre para establecer su propio pueblo peculiar, y en Ur de los Caldeos, en el sur de Babilonia, halló a Abrahán. El Libro inspirado nos dice que Abrahán, futuro padre de una gran nación, satisfizo completamente los deseos, propósitos e ideales de Jehová.

Más tarde, Dios buscaba un hombre para organizar su pueblo como una nación, darle leyes, y guiarlo a la tierra prometida, y en el pacífico y majestuoso panorama de las montañas de Madián halló a Moisés. A pesar de ser torpe do palabra y de lengua, éste cumplió la más grande tarea como líder en nombre de Dios en un tiempo de pruebas y dificultades para Israel.

En los días de la iglesia primitiva, Dios buscaba un hombre para diseminar el poder redentor de Cristo entre los habitantes del mundo mediterráneo, un hombre capaz de presentar el mensaje del Calvario ante reyes y emperadores, y de una manera desusada, en un ruta arenosa rumbo a Damasco, halló a Pablo, el apóstol de los gentiles.

Después del incidente de Damasco, “Cristo, y éste crucificado”, llegó a ser la pasión absorbente de su vida. Humberto Rhoden, en una vigorosa descripción de Pablo, dice:

“Pablo era un libro que hablaba sólo de Cristo.

“Era una llama que ardía sólo por Cristo.

“Era un genio que pensaba sólo en Cristo.

“Era un hombre con una voluntad que sólo deseaba a Cristo.

“Era un soldado que combatía sólo por Cristo.

“Era un alma que vivía sólo para Cristo, por Cristo y a través de Cristo”.

Sí, a través de todos los siglos, Dios ha estado buscando hombres. Los días pasaban en su irreversible sucesión de días y noches, y descendió sobre el mundo la larga noche de la apostasía medieval. Dios buscaba un hombre que disipara las tinieblas de esa edad oscura, y halló a Martín Lutero, un piadoso monje agustino. Con su voz arrojada y elocuente y su predicación poderosa y persuasiva, Lutero perturbó a papas y cardenales, reyes y emperadores, estados y continentes. Al predicar el mensaje de la justificación por la fe, sacudió los fundamentos mismos de la poderosa estructura medieval, y cambió el curso de la historia.

Más tarde, Dios buscaba un hombre para restaurar en la iglesia cristiana el trabajo misionero entre los paganos, y en el interior de una humilde zapatería halló a Guillermo Carey, uno de los más grandes milagros de Dios en la fascinante historia de las misiones.

“He hallado a David”, dijo el Señor con radiante gozo.

Se estaba acercando el fin del período profético más largo registrado en la Sagrada Escritura, el de los 2.300 días, y Dios buscaba un hombre que pudiera proclamar con poder, convicción y fervor el mensaje del primer ángel, preparando el camino para los comienzos del movimiento adventista. Puedo imaginar a Dios, diciendo cierto día: “He hallado a Guillermo Miller”. Después de haber dirigido un destacable reavivamiento y conducido uno de los esfuerzos evangelizadores más grandes de su nación, y de haber pasado por la triste experiencia de 1844, fue llevado al descanso. Según la inspiración, los ángeles de Dios guardan su tumba.

Como resultado del reavivamiento conducido por Miller y en armonía con la providencia divina, la Iglesia Adventista vino a la existencia. Dios buscaba un mensajero que condujese a su iglesia y guiara su pueblo en tiempos de crisis y dificultad. Sorpresivamente, halló a una adolescente, Elena Harmón. Cuán maravilloso fue su ministerio. Durante 71 años, como testimonio a favor de la verdad y la justicia, permaneció frente a este movimiento como ‘‘torre y fortaleza” guiando y protegiendo a su iglesia contra la herejía, la confusión, la malicia, la incredulidad y el fanatismo. Dios buscaba un hombre, y halló una mujer.

La Iglesia Adventista, en su período formativo y con la bendición de Dios, fue creciendo circunscripta por las fronteras de esta nación. El desafío de predicar el Evangelio del reino en todo el mundo no fue tenido en cuenta por muchos de los dirigentes de aquellos días. Pero Dios buscaba un hombre lo suficientemente capaz como para iniciar la obra en los campos misioneros, y halló a John Nevins Andrews, el hombre más capacitado de sus días en esta denominación. Y con Andrews, esta iglesia empezó a sufrir de una dolencia incurable, una aguda “fiebre marina”. Desde entonces, nuestros misioneros han ido y venido a través de los océanos, dando a esta iglesia una maravillosa dimensión mundial.

Cierto día estaba Dios buscando un hombre para iluminar la selva del valle del Amazonas, el infierno verde de América del Sur. Halló aquí, en este país, a Leo Halliwell y a su esposa. Estimulados por un indeclinable sentido de su misión, cumplieron un destacado servicio que el polvo del tiempo jamás podrá borrar. Tan notorias fueron sus labores, que el gobierno de Brasil, por decreto especial, le otorgó su más alta distinción oficial, la Orden del “Cruzeiro do Sul”

Sí, a través de todos los tiempos, Dios ha estado ocupado en la tarea de buscar hombres. Ahora bien, surge esta pregunta: ¿Qué clase de hombres está buscando Dios?

El hombre que Dios necesita no es necesariamente un genio, o un individuo con alto cociente intelectual, o una personalidad carismática. Obviamente, Dios puede usar genios en la edificación de su iglesia, no obstante, los elegidos de Dios suelen ser personas comunes.

El hombre que Dios busca no es necesariamente un hombre de gran prestigio social. ¿Qué clase de hombres elige Dios? David era un oscuro pastor en Israel. Pedro era un rudo e inestable pescador en las playas de Galilea. Lutero era el hijo de un pobre minero. Carey era un anónimo zapatero. El gitano Smith era un despreciado gitano. Por esta razón, dice Pablo: “Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios… y lo menospreciado… a fin de que nadie se jacte en su presencia” (1 Cor. 1:26-31).

El hombre que Dios busca no es un hombre perfecto y si tacha. Ninguno de los que han sido llamados por Dios era sin mancha.

Isaías, al tomar conciencia de su llamamiento divino, expresó el sentimiento razón y exclamó con angustia y desesperación “¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isa. 6:5). En la presencia de Dios, el profeta captó su propia miseria.

Pedro, llamado para ser un apóstol, era impulsivo en sus reacciones y explosivo en su conducta.

Pablo, el legionario de la cruz, era rudo, áspero, intolerante y a veces violento.

Pero, mediante la obediencia al llamado de Dios, fueron transformados y por la gracia de Dios fueron capacitados para llevar a cabo grandes cosas para su causa.

Pero, ¿qué cualidades necesita el hombre requerido por Dios?

Debe ser un hombre de gran fe. La fe honra a Dios, y Dios honra la fe, haciendo grandes cosas a favor de aquellos que confían en él.

El hombre que Dios está buscando debe estar poseído por una pasión desbordante por los que se pierden sin Dios y sin esperanza.

Moisés, Pablo, Carey, Moody y otros héroes de la fe no habrían llegado a nada si no hubieran estado impulsados por un amor consumidor hacia la humanidad.

La Biblia cuenta que una vez Jesús, desde la ladera de la colina, vio a las cansadas multitudes, y su corazón se conmovió frente a ese espectáculo. No miraba a la gente como una informe colección de cuerpos. El Salvador veía entre los hombres, mujeres y niños, las enfermedades de ellos, sus frustraciones, chascos y aflicciones, y era movido por la ternura y la compasión.

Dios necesita hombres empapados con una compasión semejante a la de Cristo frente a las necesidades de un mundo sacudido por el temor, la angustia y la desesperación. El fundador del Ejército de Salvación, en una audiencia con la reina de Inglaterra, dijo: “La pasión de algunos es el oro; la de otros, la fama. La pasión de otros es el poder. Mi pasión, Su Majestad, son las almas”.

El hombre que Dios está buscando debe ser capaz de darse a sí mismo completa e incondicionalmente en las santas manos de Dios.

Jorge Truett dijo: “La más grande y más noble contribución que podáis dar al Señor es vuestra vida”.

Los días de Ezequiel eran días de decadencia moral y espiritual. Nunca antes el pueblo de Dios había caído tan profundamente en la apostasía como en esos días. Habían despreciado al Señor y su culto, y profanado sus leyes. Hablando acerca de aquellos días, dice el Señor: “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé” (Eze. 22:30). ¡Qué tragedia!

Esta triste circunstancia nos recuerda la antigua historia de Diógenes, fundador de la escuela del cinismo en la filosofía, que aparecía por las calles de Atenas, en pleno día, con una linterna encendida, buscando un hombre honrado.

En nuestros días Dios no está buscando un edificio; no está buscando una institución; no está buscando capitales o dinero. En estos días de crisis Dios está buscando un hombre, y en esta gran búsqueda te ha hallado a ti.

Cuerpo, alma, intelecto, emoción, voluntad, tiempo, dones, todo debe ser dejado en el altar del servicio. Dios ha hallado al hombre, y el hombre eres tú.

Sobre el autor: Presidente de la División Sudamericana.