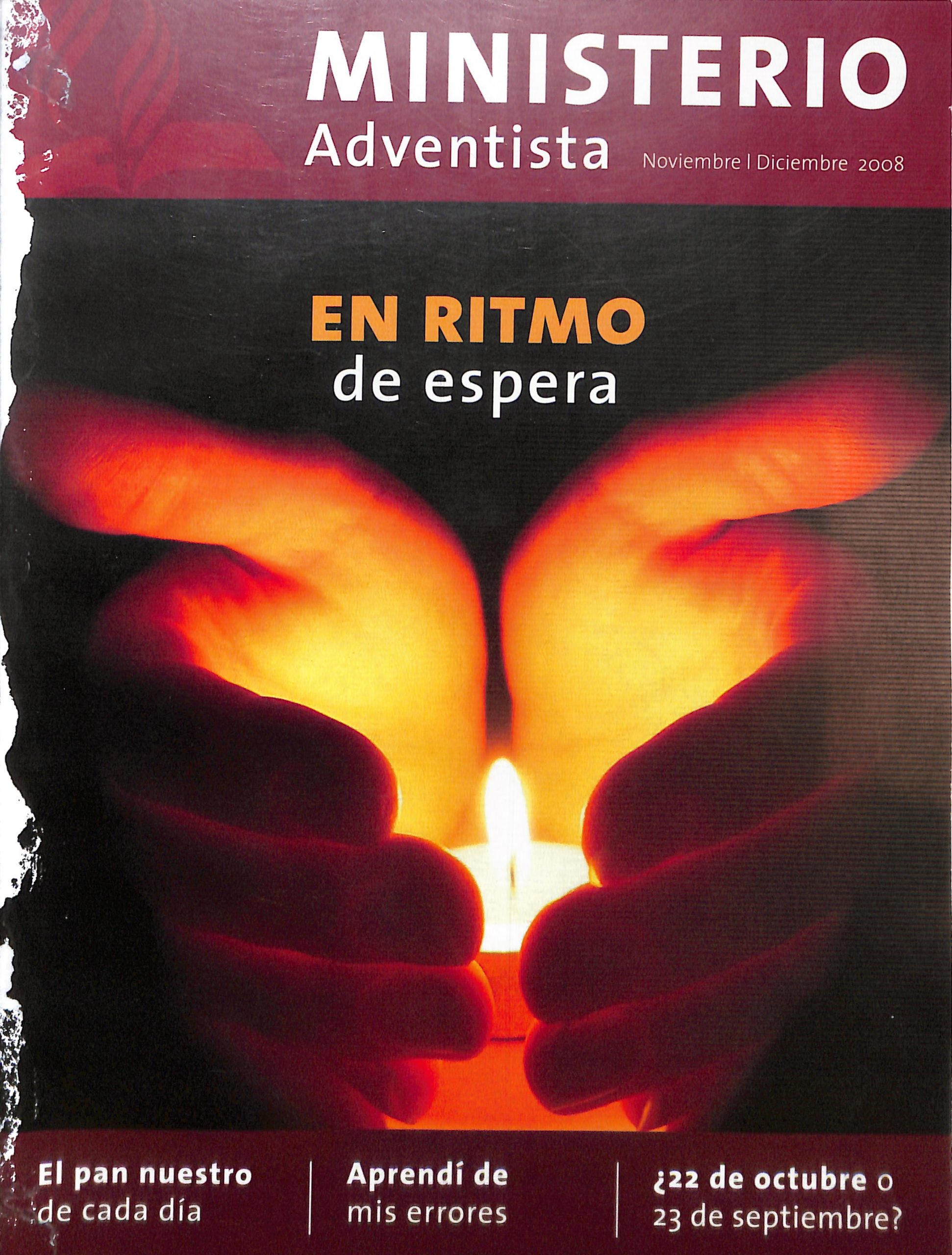

Una hora de comunión diaria transforma nuestra día, por la certeza de que Dios nos conducirá, con seguridad, en las palmas de sus manos.

Habitualmente, me levanto temprano, voy a la cocina a beber dos vasos de agua, reenciendo el motor de mi mente y me dirijo a mi escritorio, para mis momentos devocionales. Allí me encuentro con Dios, y con el pasar de los años concluí que, no importa qué rituales siga o con qué libros comience, todo forma parte de mi audiencia con el Creador. Existe un profundo misterio en la comunión; opera un mecanismo delicado que no puedo interpretar; un proceso celestial que no puedo explicar.

El día lleno de actividades me espera: tareas a realizar, compromisos que debo cumplir, personas con las que debo encontrarme, reuniones de las que tengo que participar; en fin, una máquina que se mueve en dirección a la productividad. Pero, antes de cualquier otra cosa, me siento en la quietud, esperando, escuchando, atento al eco del Trono, un murmullo del corazón de Dios, el sentido de la presencia de su Espíritu en mí.

Y, en la quietud de esos momentos, el diálogo fluye del interior de mi alma. Derramo mi corazón ante Dios: las cargas de mi espíritu; las sombras que me oprimen; la perplejidad de las relaciones. Todo fluye simultáneamente. También está la imperfección de mi vida, la tristeza por las actitudes precipitadas que tomé o cosas que necesitan ser realizadas. Hay gemido en lugar de cántico. La confesión es difícil, pero purifica, y termina siempre en gratitud. Y me pregunto: ¿Por qué, Señor? ¿Cómo me escogiste a mí?

El corazón ahora se predispone naturalmente a escuchar. Terminé, Señor. Si deseas decirme algo, estoy abierto. Esperar una respuesta de Dios debe recibir, al menos, la misma cantidad de tiempo que la conversación con él. Ahora, en medio del silencio del alma, me habla a mi corazón. A veces, es solo el sentido de paz que viene como resultado de la certeza de que me escucha, me acepta, me comprende y me ama. Otras veces, tengo la sensación de que el Sumo Sacerdote de mi alma recibe mis débiles intentos de alabarlo, y mi oración es escuchada, aceptada y respondida.

Así, el río de mi audiencia con Dios fluye a través de acantilados estrechos, despeñaderos y valles hasta que, finalmente, reposa en la seguridad del lecho de la aceptación incondicional.

Estos son los grandes misterios de la comunión. Nuestras oraciones son débiles, nuestros deseos íntimos son egoístas. Aun así, el milagro de este tiempo con Dios es que el Espíritu Santo comprende los motivos del corazón. Escribiendo a los cristianos de Roma, Pablo declara que, “con gemidos indecibles”, el Espíritu Santo intercede por nosotros (Rom. 8:26); y el Padre, que conoce la mente del Espíritu, acepta el intento de los profundos deseos de nuestra alma.

¡Precioso milagro el de esta hora con Dios! Una hora de comunión transforma nuestro día. La comunión con Dios nos infunde la certeza de que nos cargará seguros, a través de las tempestades de la vida, en sus manos. Sin esta experiencia, ningún pastor debe osar dar siquiera un paso en sus actividades diarias.

Sobre el autor: Presidente de la Asociación de Alaska, Estados Unidos.